Mit dem Energiekonzept 2050 strebt die Stadt St.Gallen eine klimafreundliche Zukunft durch erneuerbare Energien an. In einer dreiteiligen Serie erläutern wir das Konzept und dessen Umsetzung durch die St.Galler Stadtwerke. Den Anfang macht die Frage: Was ist eigentlich das Energiekonzept 2050?

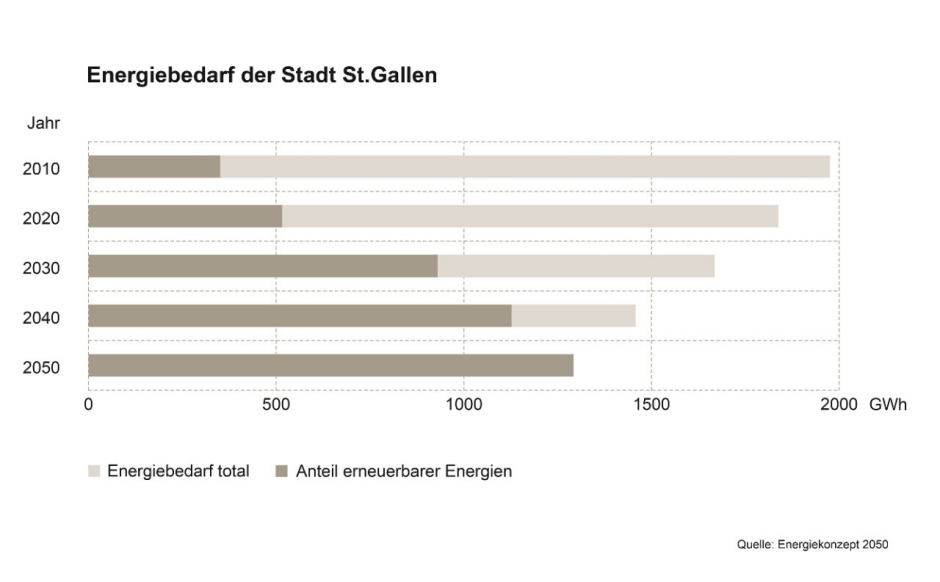

Still ist es in der Kathedrale der Energiewende an der Nahtstelle zwischen St. Fiden und Heiligkreuz. Völlig still. Das liegt am geringen Wärmebedarf im Sommer: Die Fernwärmezentrale Lukasmühle ist seit Ende 2021 die Schaltstelle der St.Galler Stadtwerke für die Fernwärme im Osten der Stadt und ist mit der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und Recyclingbeton-Architektur so zukunftsweisend wie das Energiekonzept 2050 der Stadt. Hier treffen wir Fredy Zaugg, der das Energiekonzept in- und auswendig kennt. Zaugg kommt zu Fuss. «In der Stadt brauche ich kein Auto», sagt Zaugg und ist damit bereits im Thema: Der 59-jährige aus dem Quartier St.Georgen ist Co-Leiter der Dienststelle Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen und seit zwölf Jahren «Hüter des Energiekonzepts», wie der Elektroingenieur schmunzelnd sagt. «Wir haben das Energiekonzept entworfen und überwachen die Umsetzung.» Dahinter steckt, dass sich der Klimawandel nur mit Senkung der Treibhausgas-Emissionen bremsen lässt. Das Energiekonzept führt die Leitlinien und Massnahmen auf, mit denen, so die Vision, in St.Gallen «bis 2050 aus dem Energieverbrauch stammende Klimagasemissionen der Stadt auf null reduziert werden sollen», erläutert Zaugg. «Es gibt dabei zwei Hauptziele: Die Senkung des Energieverbrauchs – denn die sauberste Kilowattstunde ist die, die wir gar nicht erst produzieren – und den Umstieg auf erneuerbare Energien.» Insgesamt soll die Effizienz erhöht und soviel erneuerbare Energie wie möglich lokal sowie dezentral erzeugt werden.

Der Volkswille steht hinter dem Energiekonzept

Bereits seit 2011 ist das Energiekonzept 2050 die Basis jener Energiepolitik, hinter der die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stehen: 2020 wurde die angestrebte Klimaneutralität in der Gemeindeordnung verankert – mit fast 80 Prozent Zustimmung. Diese Transformation läuft auf Hochtouren. Aber 2050 ist in 26 Jahren, ist das nicht verwegen? «Nein», sagt Zaugg, «unerreichbare Ziele wären kontraproduktiv. Unsere Ziele sind anspruchsvoll und auch visionär, aber nicht utopisch.» Ein gutes Beispiel für die Ziele und die rund 150 Massnahmen ist der Verkehr, aus welchem über 33 Prozent der Treibhausgase auf dem Stadtgebiet stammt. Das Ziel: Der Verkehr soll dekarbonisiert werden und der Fuss- und Veloverkehr gefördert. Zwei der Massnahmen: In sechs Jahren sollen die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) komplett elektrisch fahren; heute ist aufgrund der Trolleybusse bereits die Mehrheit der VBSG bereits elektrisch, aber auch die verbliebenen Dieselbusse sollen künftig batteriebetrieben rein elektrisch fahren. Und der Veloverkehr soll bis 2040 verdoppelt werden.

Moment, wieso Mobilität – geht es nicht um Wärme und Strom? Genau diese sogenannte Sektorenkopplung aller drei Bereiche zeichnet das Energiekonzept 2050 aus – wofür es 2012 für die Stadt den renommierten Preis «Watt d’Or» des Bundesamts für Energie gab. Sektorenkopplung tönt technisch, aber heisst: St.Gallen betrachtet alle Bereiche – Mobilität, Strom und Wärme sowie neu Konsum und Ressourcen – als grosses Ganzes. Denn ändert sich nur ein Parameter, dann beeinflusst dies alle anderen.

Unsere Ziele sind anspruchsvoll und auch visionär, aber nicht utopisch.

Stadt St.Gallen als Pionierin der Energiewende

Dazu ist das Energiekonzept nicht starr, sondern beweglich. Das Herzstück ist dabei «eine echte Pioniertat», wie Zaugg sagt: Ein eigens entwickelter Szenariorechner der Stadt verrät fortlaufend, wie sich Fortschritte und Massnahmen auf das grosse Ganze auswirken. «Wie wertvoll das ist, hat uns die Geothermie gezeigt», erläutert Zaugg: Sie sollte die Fernwärme befeuern, doch entgegen allen Prognosen bebte dann die Erde und die förderbare Heisswassermenge war zu gering. «Also war Umdenken angesagt.» Der Ausbau und die Optimierung des Kehrichtheizkraftwerks (KHK) im Sittertobel zwecks maximaler Wärmeauskoppelung und der Bau weiterer Fernwärmezentralen wie der Lukasmühle sind Resultate daraus, denn für die Stadt und die St.Galler Stadtwerke hiess es: Andere Wege finden, um die fehlende Wärme zu kompensieren.

Ein grosser Teil der Massnahmen, darunter praktisch alle bei Wärme und Strom, aber auch viele der Mobilität (Stichwort Ladestationen für die Elektrofahrzeuge), betrifft die St.Galler Stadtwerke: Sie setzen das Konzept in die Realität um. Gibt es da nie Reibereien zwischen Umwelt und Energie und den St.Galler Stadtwerken? «Diskussionen ja, Reibereien nein. Natürlich gibt es da unterschiedliche Blickwinkel, denn wir schauen eher auf Umsetzungstempo und Zielerreichung, die St.Galler Stadtwerke eher auf Versorgungssicherheit und finanzielle Tragbarkeit. Aber wir ziehen an einem Strang.» Wie gut die Zusammenarbeit läuft, zeigen Erfolge. Nur zwei Zahlen: Im vergangenen Jahr wurde bei der Photovoltaik das Jahresziel von 4,5 Megawatt Zubau bei der PV-Stromerzeugung überschritten. Seit 2006 ist der Endenergieverbrauch pro Kopf in der Stadt um zwölf, der CO2-Ausstoss um 26 Prozent gesunken.

Fernwärme und Photovoltaik sind Erfolgsgeschichten

Plötzlich ist es mit der Stille in der Fernwärmezentrale Lukasmühle vorbei. Es brummt. Irgendwo im St.Galler Osten ist mehr Wärme gefragt. «Fernwärme ist eine Erfolgsgeschichte», erklärt Zaugg. Heute werden von den St.Galler Stadtwerken fast 1000 Gebäude mit 161 Gigawattstunden (GWh) Wärme versorgt; 2050 sollen es 330 GWh sein. «Nur mit Wärmepumpen wäre das nicht zu schaffen gewesen. Das hat wiederum mit dem Modellrechner zu tun, der die Stadt als Ganzes betrachtet statt einzelner Gebäude.» Letzten Herbst hat das Stimmvolk der nächsten Phase zugestimmt: Bis in 15 Jahren sollen sich alle anschliessen können, die im geplanten Fernwärme-Gebiet leben.

Seit dem 1. Juli 2024 integriert das Energiekonzept neben Strom, Wärme und Mobilität auch Konsum (zum Beispiel Flugreisen, Ernährung, Konsumgüter) und Ressourcen (etwa Energiebeschaffung). Denn zu den 3,6 Tonnen Treibhausgasemissionen aus dem Energieverbrauch pro Kopf und Jahr kommt fast das Doppelte aus dem Konsum. «Deshalb animieren wir die Bevölkerung dazu, weniger respektive bewusster zu konsumieren, etwa mittels mehr pflanzenbasierten Lebensmitteln statt Fleisch. Zugegebenermassen ist dies allerdings der schwierige Teil. Der technische Teil wird hervorragend angenommen. Aber bereits bei der Mobilität und besonders beim Konsum wird es emotional. Doch auch hier gilt: Wir setzen keine utopischen Ziele. Denn dann würde niemand mitmachen. Wir wollen in erster Linie sensibilisieren.»

Hier neues Fenster finden Sie das Energiekonzept 2050 der Stadt St.Gallen als PDF zum Download.

Will die kleine Schweiz nun die grosse Welt retten? Zaugg lächelt, er kennt so provokante Fragen. «Natürlich sind wir klein, aber haben die Mittel zum Wandel: Wer, wenn nicht wir, kann zeigen, dass es geht?», antwortet Zaugg. «Und wir sind in der Verantwortung: Betrachtet man auch die grauen Emissionen, die durch die Produktion unserer Nahrungsmittel und Konsumgüter im Ausland emittiert werden, gehören wir global zu den Spitzenreitern bei CO2-Emissionen pro Kopf. Und das Energiekonzept zahlt sich aus: Statt fossile Energien zu importieren, behalten wir diese Wertschöpfung künftig doch lieber bei uns.»