Mit seinem Team überwacht Peter Akermann, Ressortleiter Produktion, das Leitsystem der St.Galler Stadtwerke, wertet Signale aus und greift bei Störungen sofort ein. So gewährleistet er die Ressourcenverteilung in der Stadt St.Gallen und sorgt dafür, dass Wasser, Gas und Fernwärme zuverlässig und effizient fliessen. Dank dieser Expertise bleibt die Versorgung stabil – auch in Krisenzeiten.

Morgens, wenn wir unter der Dusche das heisse Wasser aufdrehen oder in der Küche per Knopfdruck einen Espresso aufbrühen, analysiert Peter Akermann in seinem Büro Daten, die in Echtzeit ins Leitsystem fliessen. Dieses Leitsystem ist die Steuerungsebene der Wasser-, Gas- und Fernwärmeversorgung in der Stadt St.Gallen. Es überwacht mittels Sensoren den Zustand der Leitungen, Pumpen und Reservoirs, reguliert Abläufe autark und meldet Abweichungen. So gewährleistet es die Belieferung der Verbraucherinnen und Verbraucher. «Hinter dieser Selbstverständlichkeit steckt ein kompliziertes Netzwerk – eine Matrix», schmunzelt Akermann. Als Ressortleiter Produktion Wasser des Bereichs Wasser, Gas und Wärme der St.Galler Stadtwerke (sgsw) regelt er mit einem Team von 15 Fachkräften den reibungslosen Betrieb. Seine Abteilung befindet sich in der ehemaligen Zentrale der Leitstelle unterhalb der ikonischen Gaskugelspeicher beim Olma-Gelände, die 2017 aus dem Stadtbild verschwunden sind.

Unterstützt autonom

Im Erdgeschoss setzt sich Peter Akermann an die Konsole der früheren Leitstelle. Der Kontrollraum erinnert an eine vergangene Technik-Ära. «Heute verfolgen wir die Betriebsdynamiken über PCs, nicht mehr auf Monitoren im Kontrollraum», erklärt er. «Das Leitsystem entwickelt sich kontinuierlich weiter. Wir modernisieren die Infrastruktur regelmässig und halten sie auf dem neusten Stand.»

Das Leitsystem funktioniert auf zwei Ebenen: der Automatisierungs- und der Leitebene. Über Glasfasernetze sind die Steuermechanismen mit der Leitebene verbunden. Im Normalbetrieb sorgen die Steuereinheit und Fernmeldesensoren für einen automatisierten Ablauf. Im Falle von Störungen, wie Druckabfällen oder zu niedrigem Wasserstand, reagiert das System mit eigenständigen Interventionen. Akermann und sein Team beobachten diese Prozesse und beheben die meisten Abweichungen virtuell über das Leitsystem, ohne vor Ort eingreifen zu müssen. «Ein System ist nur so gut wie die Menschen, die es betreuen», sagt er. Trotz autonomer Vorgänge garantiert erst das zuverlässige Monitoring durch Experten den stabilen Betrieb im Alltag.

«Selbst für Extremsituationen wie Strom- oder Netzwerkausfälle ist die Stadt gut gerüstet», bemerkt er. Die Infrastruktur ist technisch auf dem neuesten Stand. Notstromaggregate gewährleisten den Betrieb der Pumpen, während Server das Leitsystem stabil halten. Bei Ausfällen, etwa durch beschädigte Glasfaserverbindungen, greifen Sicherungssysteme ein. «Der menschliche Faktor ist im Notfall entscheidend, um die Versorgung manuell aufrechtzuerhalten», betont Akermann. Erst das Zusammenspiel von innovativer Technik und geschultem Personal macht das System robust.

Mensch und Maschine

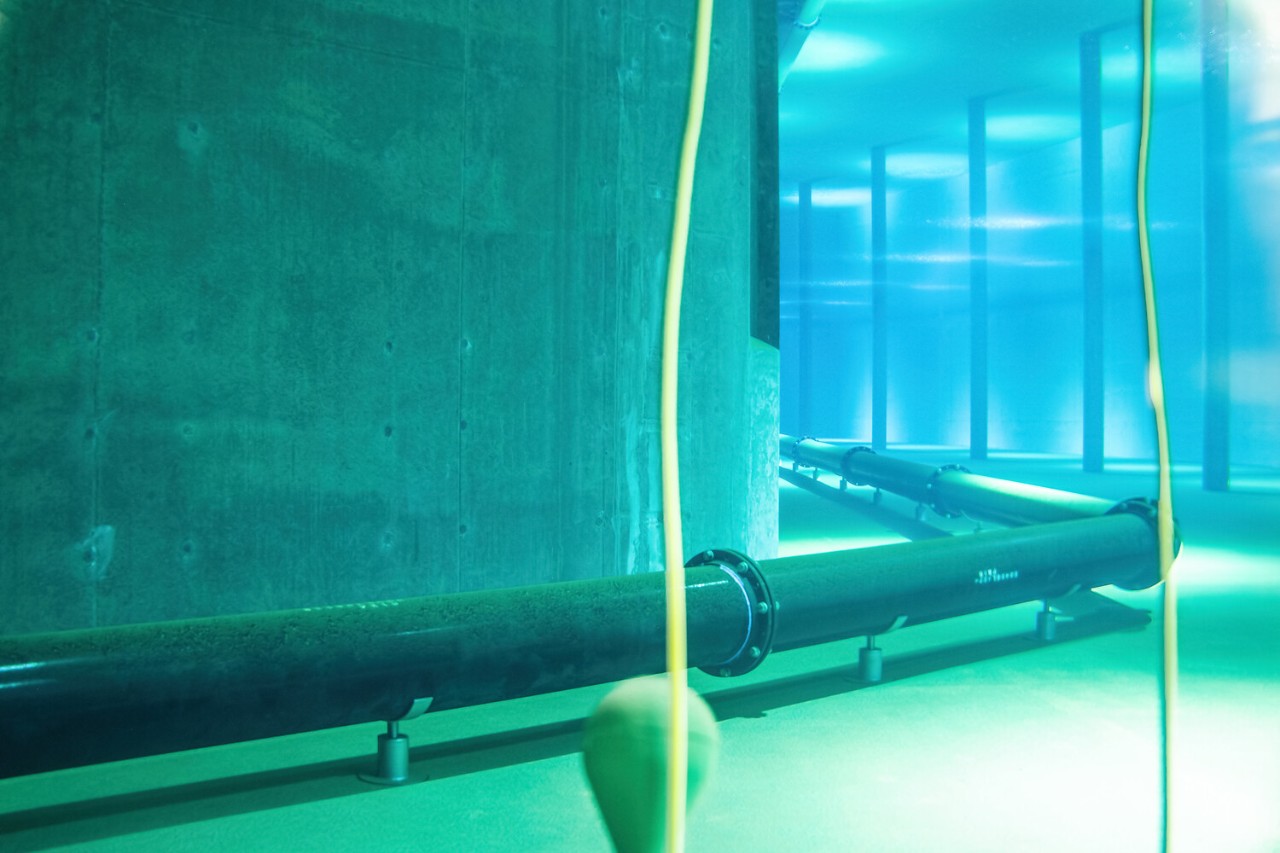

Szenenwechsel. Im Reservoir Pumpwerk Speicherstrasse geht Peter Akermann auf Stippvisite. Heute besucht eine Schulklasse das Werk. Die Anlage ist neu und gibt lehrreiche Einblicke. Ein interaktives Grafikdisplay erklärt den Wasserkreislauf. Am Display beschreibt Peter Akermann die illustrierten Abschnitte. Das Trinkwasser stammt aus dem Bodensee, wo das Seewasserwerk Frasnacht es filtert, aufbereitet und stabilisiert. Über Hochdruckleitungen gelangt es direkt nach St.Gallen und zur Pufferung ins Reservoir Meldegg bei Engelburg. Dort überwacht ein zentrales Kontrollsystem alle Parameter. Sensoren messen Druck, Füllstände und pH-Werte. Bei Unregelmässigkeiten löst das System direkt Alarm aus.

Auch im Gasnetz sorgt das Leitsystem für Stabilität. 2020 unterstützte Akermann die Umstellung auf ein Hochdrucknetz, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Der Gastransport erfolgt über Leitungen, die mit Druckreduzierungsanlagen den erforderlichen Betriebsdruck halten. Mit dem Leitsystem behält Akermann den vollständigen Überblick über Wasser, Gas- und Fernwärmeleitungen in der Stadt.

Die Wasserversorgung St.Gallens basiert auf einer Balance zwischen Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit.

Effizienz im Ausnahmefall

Wie schnell die sgsw auf Störungen reagieren, zeigte eine Panne im Seewasserwerk. Im elektrischen Antrieb der Ozonanlage verursachte ein Defekt einen Ventilausfall und entsprechenden Druckverlust, worauf das Leitsystem prompt alarmierte. Ein Einsatzteam reparierte den Antrieb direkt vor Ort. «Nach knapp zwei Stunden lief die Wasseraufbereitung wieder im Normalbetrieb», schildert Akermann den Vorfall. Dank des schnellen Eingreifens und integrierter Redundanzen war die Versorgung zu keinem Zeitpunkt gefährdet, was die Zuverlässigkeit des Systems unterstreicht.

Schnelles Handeln erfordern auch seltene Rohrbrüche im Wassernetz, besonders bei Verteilleitungen. Bei der Gasversorgung sind Störungen eher selten. Sie läuft vorbildlich autonom, doch Störungen wie niedriger Druck oder beschädigte Gasleitungen sind möglich. Die grösste Herausforderung stellt das Fernwärmenetz dar. Da hier kaum Reserven zwischengespeichert sind, ist die erforderliche Interventionszeit in den kalten Monaten bei Störungen oder auch Stromausfällen deutlich kürzer als bei Wasser und Gas.

Krisensicher und vertretbar

Durch die Luke in der Stahltüre betrachtet Peter Akermann das regungslose Wasser im Speicher. «Es ist erfüllend, dass unsere Arbeit das tägliche Leben der Menschen positiv beeinflusst». Das Blau hat eine bezaubernde Wirkung – auch auf die Mädchen und Buben bei der Führung, die ebenfalls in den Tank spähen wollen. Obwohl der Klimawandel steigende Temperaturen und sinkende Wasserstände verursacht, bleibt der Bodensee vorerst eine ergiebige Quelle. «Die Wasserversorgung St.Gallens basiert auf einer Balance zwischen Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit. Langfristig bereiten wir das System auf die Zukunft vor, denn der Klimawandel fordert weitsichtiges Handeln für kommende Generationen», bekräftigt Akermann – umgeben von Kindern.

1 oder 0

Längere Pausen vor seinen Antworten zeigen, dass Peter Akermann ein bedachter Mensch ist. Beruflich und privat liebt er technische Herausforderungen. Besonders die ganzheitliche Umsetzung raffinierter Anlagen, von der Planung bis zur Fertigstellung, fasziniert ihn. Als Elektrotechniker hat der 55-Jährige weltweit Anlagesoftware für Mälzereien entwickelt und technische Systeme erfolgreich umgesetzt. Sein Verständnis für Regelwerke prägt auch die Teamarbeit. «Ein starkes Bewusstsein für die Anforderungen unserer Arbeit ist entscheidend, um tägliche Herausforderungen und Krisen zu meistern», erklärt er. Er setzt auf analytisches Denken, Pflichtbewusstsein und eine koordinierte Zusammenarbeit. Akermanns Funktion erfordert flexible Arbeitszeiten und Bereitschaftsdienst, bietet ihm aber auch Freiräume für Familie, Sport und Reisen. Besonders die gesellige Pub-Kultur im englischsprachigen Raum weckt sein Fernweh.

Im Reservoir kehrt Stille ein. Nur das monotone Surren der Anlage erfüllt den Raum. Für einen ausgedehnten Moment steht diese Ruhe im Kontrast zur Komplexität der Rechensysteme. «1 oder 0». Akermann schmunzelt binär.